こんにちは、JADEの小西です。持ってるギターだいたい全部にハイパスフィルターをつける派です。オレンジドロップが好きです。トーンポット用に好きなのはオイルコンデンサーです。

この記事は、JADE Advent Calendar 2024 の23日目の記事です。

今回書く話の個人的なこと以外の話のソースのほとんどは楽器店員さんの話と、あとだいたいYouTubeです。突っ込みは受け付けます。

気づけばだいたいストラトキャスター

中学の頃にジミ・ヘンドリックス、リッチー・ブラックモア、エリック・クラプトン、デヴィッド・ギルモアを好きになるという、ごく一般的で何の変哲もないロック好きになった僕は、好きなギタリストが使っているからというミーハーな理由によりFenderストラトキャスターを買うようになります。中学のときにFender MexicoとFender Japan、その後Fender USA、Fender カスタムショップと、20歳くらいまででそれぞれ1本ずつ買いました。

多分20歳くらいのときに買ったカスタムショップ製のは今も使っています。

気づけば部屋にはストラトばかりになりました、ただし、見渡せばだいたいストラトなのは僕個人だけの話ではありません。

最新のギターもだいたいFenderのギターが基

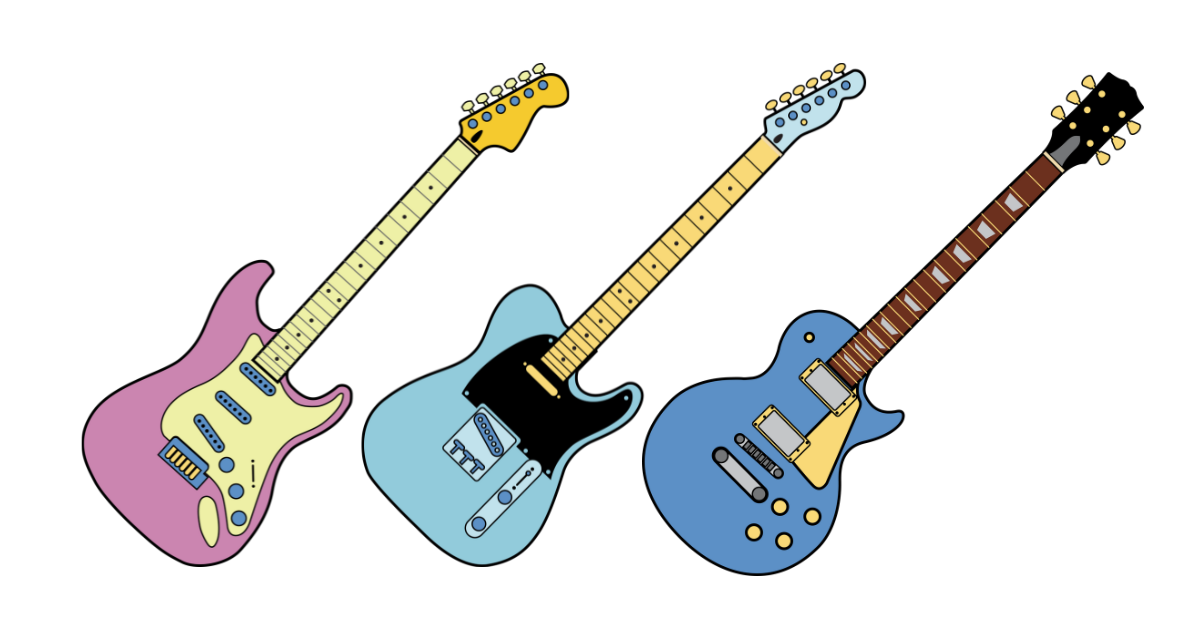

今世の中に出回っているエレキギターはたいてい、Fenderテレキャスター、Fenderストラトキャスター、Gibsonレスポールのどれかが基になってます。特にストラトキャスターは多くのギターの基になっています。それぞれこんな感じです。

ストラトキャスターが1954年に発売されて以降、様々な進化はあったものの、革新的と言えるほどの大幅な進化はありません。ストラトキャスターにはそれ以前からの技術も用いられていますが、シンクロナイズドトレモロ、デタッチャブルネック、まっすぐ弦が伸びることになるマシンヘッド、多様なジャンルに対応できる3ピックアップ、ちょうどいいコントロール類とその位置、メイプルとアッシュあるいはアルダー、これらが奇跡的なレベルで組み合わさり、その後のエレキギターの礎を作ったのだろうと思ってます。

ところでみなさん自分の母親の誕生年って思い出せますでしょうか?僕は簡単です、何年だったかな?ストラトキャスターが作られた年と同じだから、1954年だ!って思い出せます。

最新のデジタル技術でやってるのはだいたい昔のを再現すること

もともとエレキギターはギターアンプで電気信号を調整して増幅してスピーカーから音を出すものですが、その、ギターアンプ部分を対応するソフトウェアが今はあります、アンプシミュレーターと呼ばれます。このアンプシミュレーターが最近は凄まじいクオリティです。ただ、何をやっているかというと、昔のギターアンプの再現です。真空管で増幅するニュアンスとか、木のスピーカーボックスが鳴る感じとかをシミュレートしています。最新の高度なデジタル技術で、やってることはやっぱり50~70年くらい前の、現代からすればローテクで超アナログなものを再現しているということであるというのが、とっても面白いことだなーと思ってます。一応それだけじゃないっちゃないのですが、メインはそれです。

そしてその、今主流なタイプのギターアンプの礎を作ったのも、Fenderです。ロックギターのアンプと言えばMarshallが特に有名ですが、Marshallアンプのアイディアも土台はFenderベースマンというアンプです。その後いろいろメーカーからいろんなタイプが出はしましたが、土台はFenderと言って間違いないはずです多分。

ところでみなさん自分の車のナンバーをどこかで突然書く必要が生じたとき、すぐ思い出せるでしょうか?僕は簡単です、Marshallで最もうるさいアンプの名前、1959(SUPER LEAD)だ!って思い出せます。

そんなほとんどすべての礎を作ったような企業も何度か存続の危機はあった

実際はもっと複雑ですがざっくりと書くと次のとおりです。

- 1946年

- 創業

- 1965年

- 創業者が去った。公式には健康上の理由と書いてある

- その後の活動も見る限り、会社のフェーズが変わるが故の悩みもあったんじゃないかなと推測

- 1965年以降

- CBSに売却された

- 法人としてのフェンダー社はこのとき一回なくなってる

- 楽器の質が落ちていった

- 1970年代以降

- 質の高かったCBS以前の期の中古ギターという、過去の自社商品が競合となった

- 日本企業によるコピー製品の質が高くて強力な競合となった

- 1985年

- CBSがFenderを売却することにした

- Fenderブランドが消える危機だった

- Fenderブランドを消したくない熱い人達の思いと行動によりフェンダー社が再興された

- その後

- 日本の会社に製造を頼んだり技術提供をしてもらったりして品質は向上させていった

革新的なアイディアを出し続けた創業者が安定してパフォーマンスを発揮し続けられるか、商品が売れて会社の規模は大きくなっていく中で質が保てるか、市場が拡大した結果出てくる競合に勝てるか、自社オリジナルの質をオリジナルなまま保てるか、そうでなくなったときにどう対応できるかがポイントなんですかね。しかし本当によく消滅しなかったな。

そして今のFenderはすごく進化している

創業時の法人はとっくになくなってるし全く別の会社になってるわけですが、しかし、フェンダー社はそんな過去のイメージ引きずっている名前だけな会社ではありません。

今では他のどんな楽器メーカーよりも今どきな企業です、今どきな商品開発とマーケティングをしています。

売って終わりではない!弾けるようになるまで購入客をサポート

ほとんどのギターメーカーはただ作って売るのみなところ、フェンダー社は違います。

2017年に、楽器のオンラインレッスンが受けられるサブスクをはじめました。

ギターを買った人の90%は数ヶ月以内に弾くのやめちゃうらしいです。楽器弾けるようになるって大変ですしね。売るだけでなくて、その後の良い演奏体験を得られるようサポートするなんて素晴らしいですね。一回しかギター買わない人を生み出し続けてたら市場も伸びないですしね、納得。

楽器店に売らせるだけではない!ECサイトで直販ならではの購入体験を提供

今どき自社運営で直販するECサイトなんて珍しくないですが、ギターメーカーだとほぼないんですよね。しかもただなんとなくやってるようなECサイトではなくて、使いやすく説明も充実していてよくできているECサイトです。

限定品もあるし、カスタムオーダーもあるし、直販でこそ提供できる価値をしっかり持たせています。

モノだけじゃない!旗艦店で文化的体験も提供

ギターメーカーで直営店を持つこと自体が珍しいですが、単なる楽器店ではなく、アパレルグッズもありますし、イベントもいろいろやってます。文化作りを大事にするなんて頭が下がります。

日本でやるのに御茶ノ水じゃないんだ!って思いました。原宿です。

今もたまに発表することがある、革新的アイディア

この50~60年くらい、真新しい機構や機能を搭載したギターは発表されましたが、構造の根本から真新しくなったギターは生まれなかったと思います多分。

そんな中、2019年に発売されたアコスタソニックは、構造レベルから斬新さを感じられるものでした。

アコースティックぽいエレキの音もエレキっぽいアコースティックの音も出せて、これまでにない表現方法を演奏者次第で見いだせるようなところも実に革新的です。

ファンを広げる、コラボ商品

アパレルやらなんやらではもう全く珍しくもなくなったコラボ企画商品ですが、ギター業界ではまだちょっと珍しいです。Fenderはこれまで何度かコラボ商品発売してます。これまで興味を持たなかった人にも話題を広がるので素晴らしいですね、11月に発表されたキティちゃんコラボは最高にロックでした。

なんて素晴らしい企業!素晴らしいのですけども、、、

売るだけでなく総合的に良い体験を与えるようになっている、ほんとに企業として素晴らしいし、尊敬してますし、これからも楽器業界を良くしていってくれる、楽器業界を牽引してくれる企業だと信じてます、ありがとうございます。

ところで個人的なややこしい話をするのですが、ここ15年くらいはFenderギターを買ってないんですよね、すごく好きなのに、なぜか買う気にならない、なんでだろうって考えてたんですが、

企業としてあまりに素晴らしすぎて、

ロックを感じないんですよね、、

ロックというのは、反骨精神、既存の価値観への反逆、みんながそれを選ぶなら自分はその逆をいくみたいなものだったはずです。Fender製品は素晴らしいものでみんなが選びます、みんな選ぶなら選びたくなくなります、ただそれだけです。

ではこの15年くらいは何を好んで買っているかというと、例えば、

Vanzandtのギター

Kendrickのアンプ

ストラトキャスターのコピー、Tweed Deluxeのコピー、全部まごうことなきFenderのコピーです。

実際に質と音の好みで選んで買ってはいますが、Fender的なものが大好きだけどまずFenderのロゴが入ってないものから選んでいくという購入行動をしています、ひねくれています。

あ、この前Fenderのアコスタソニックは買いました、これにはかなりのロックを感じました。

という、ひねくれた生活をここ数年してきて、最近思うんですよね、

ロックとは反骨精神であると決めつけること自体がロックではないのではないか・・・?

ロックとは一体なんなのでしょう、さっぱりわかりません、誰か教えてください。来年もよろしくお願い申し上げます。