検索広告を出稿する際にチェックするべきこととして、検索広告の成果に限らず、自然検索の結果にも影響するポイントがいくつかあります。

ここに挙げることは、SEOを仕事にする人にとってはごく簡単なことですが、SEO担当がいないWebサイトでは見かけることも少なくない問題です。そんなとき、広告運用者のあなたがこれらのことを知っていれば、SEOのことに少し貢献できる可能性があります。

特に、広告運用者にも影響が強く、またSEO的にも知っておいた方がいい点をピックアップしてみました。ぜひチェックしてみてください。

1. wwwありとなしとでどうなるか確認する

これは、

- www なし ( たとえば https://ja.dev/ )

- www あり ( たとえば https://www.ja.dev/ )

で、それぞれどうサイトが表示されるか、ということです。

一般的には次の状態が望ましいです。

- wwwありか、wwwなしか、どちらを正とするかを決めておく

- ありでもなしでも、結果的に正としたほうのURLでページが表示される

仮に、wwwなし(たとえば ja.dev )を正としている場合、wwwあり(たとえば www.ja.dev )を開こうとしたら、wwwなし ( ja.dev )にリダイレクトされる、という形式が望ましいです。

こうでなければいけないというわけではありません。 しかし、こうであったほうがどちらかというと望ましいという理由が複数あります。

- 検索エンジンがサイトを評価するシグナルをどちらか一方に集約されるようにしたほうがいいため

- wwwありとwwwなしとで別のコンテンツを表示していても、一部の検索エンジンはどちらか一方しかインデックスしない時があるため

- 一部の広告手法では、wwwなしを指定したのにwwwありのドメインに変換してクロールすることがあった(一時期の動的検索広告。検証したところ2022年9月12日現在は再現できなかった)ため

この望ましい状態にしたうえで、当然のことながら、広告のリンク先は正とするドメインで設定します。

特別な事情がない限りはこの状態を目指すべきですが、この状態を実現できない場合は、広告は、それぞれの状況に合わせて対応しましょう。

wwwあり、wwwなし、どちらでもページが表示できる(中身は同じ)場合、広告のリンク先はどちらを使うべきか

基本的には、Googleがインデックスしているほうのドメインを、リンク先として使うのが望ましいでしょう。

理由としては次のとおり。

- 広告経由で知られたURLは、その後Web上のどこかで言及(リンク含む)され、間接的には自然検索の評価に影響する可能性がゼロではないため

- アクセス解析のレポートが不要に複雑になってしまうため

wwwありとwwwなしとで異なるコンテンツが表示される場合、何か注意することはあるか

この場合、広告のリンク先は当然広告で表示させたいコンテンツを表示するリンク先を指定するとして、他には次のようなことに気をつける必要があります。

- オーディエンスリストは意図通りの指定ができるか

- 動的検索の対象が意図通りの指定ができるか、できているか

これらは、サブドメインが存在するときも同様のことです。

2. title 要素が適切なものか確認する

例えば次のような、<title>と</title>で囲われている文字のことです。

<title>株式会社JADE</title>

ここは、

- 自然検索

- 検索結果の見出しに使われやすい(絶対ではない)

- 検索広告

- 動的検索広告の見出しに使われやすい(絶対ではない)

です。

このため、何の検索クエリで表示されやすくなるか、クリック率がどうなるか、title要素に大きく影響されます。

もし、明らかに検索結果での見え方を意識していないような文字であれば、「検索広告の成果もよくするために」という理由で修正をお願いしやすくなります。

サイト全体のパフォーマンスを上げることにつなげられるチャンスです。

簡単なところで、このくらいが踏まえられているかは確認しましょう。

- インプレッションを狙いたいキーワードが含まれているか

- そのページのことを適切に表現しているか

- そのキーワードで検索した人がクリックしたくなる内容か

このあたりがある程度考えられている、あるいは、SEOの専門家がいる場合は、きちんと背景を聞きながら担当者と会話をしましょう。

広告運用者から見てよくない文字に見えても、誰かが考えて作っている、何か事情がある、という場合もあります。

3. canonical が書いてあるか確認する

1つのページに複数のURLでアクセスできる場合、どのURLが正規であるかを示すべきことになります。

https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/consolidate-duplicate-urls?hl=ja

基本的には、Googleにインデックスされて自然検索の結果に表示されてほしいURLはどれか、を次のようにソースに記述します。

<link rel="canonical" href="https://ja.dev/" />

Web広告は多くの場合、計測用のURLパラメーターが、手動あるいは自動で付与されることになります。自動で固有の値が付与されるパラメーターがつくのが基本です。そのため、広告を配信するだけで(処理する前の)解析レポートや生ログなどのURLは数え切れないほどに膨大な数になります。

広告運用者であればよく見る utm、gclid、yclid、fbclid、twclid といったGoogleが何のパラメーターであるかを理解しやすいパラメーターは、恐らくは自動で無視するか処理されるかするでしょう。しかし、稀にインデックスされてしまうことも確認できます。

また、新しく作られるパラメーター、仕様が変わるパラメーター、マイナーなパラメーターなどはもちろん、単一のWebサイト固有に定義したパラメーターまで、すべてのパラメーターをGoogleが常にしっかり察知できるとは限りません。

広告運用者は、計測パラメーターを作り出すことによってどこにどう影響を及ぼすことになるか、広告のことに限らず意識と責任感をもって臨みましょう。SEO以外では、特にアクセス解析に大きな影響を及ぼすこともよく見かけます。

また、canonicalの設定を単にミスしているということもたまに見受けられます。

例えば次のような。

- 全ページ、トップページのURLが書かれている

- utmや、gclidなどのパラメーター つきで書かれている

- アドレスバーに表示されているURLを参照してそれを挿入してしまっている

このくらいなら、ないほうがマシなくらいです。適切な対応が難しそうであれば、いっそのこと削除してもらいましょう。

4. 重要なページがGoogleにインデックスされているか確認する

Googleの自然検索の検索結果に表示されるには、まずGoogleにURLを発見され、そしてインデックスされる必要があります。動的検索広告はインデックスデータを利用できますが、そのためには当然インデックスされていなければいけません。仮に動的検索広告は実施しないとしても、インデックスされなくていい理由が特にないのにインデックスされていないページがあったら、何かしらよからぬことが起きている可能性は考えられ、やはり確認はしておくにこしたことはないでしょう。

一般的な確認方法としては主に2通り、

- [site:該当のURL] でGoogle検索してみる

- 表示されるならインデックスされている

- 表示されなかったら、インデックスされているかいないかどうかわからない

- サーチコンソールのURL検査ツールを使う

1で確認できたらよし、できなかったら2、という流れで確認するのが、簡単です。

インデックスされていなかったとき、URL検査を使って原因がわかればいいのですが、使えない場合、とりあえず次の3つのことを確認しましょう。これら以外が原因であった場合は、知識がないと難しいかもしれません。その際は、詳しい人に頼りましょう。

noindex が書かれていないか確認する

Googleへ、インデックス登録をしないでほしいと明示するための記述です。

https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/block-indexing?hl=ja

<meta name="robots" content="noindex" />

これが書かれているのは、

- 意図的

- 事故(間違い)

のどちらかが考えられ、外部から見てわからなければ、素直に質問しましょう。意図せず noindex していないか、誤りで記述していないか、確認しましょう。質問してみたら「どうりで検索に全然ヒットしなかったと思ってました!」という話も、たまにあります(たまに)。

robots.txt テスターでテストする

https://support.google.com/webmasters/answer/6062598?hl=ja

クローラーをブロックしていないかどうか、確認できます。ここで誤りを起こすケースは少ないようには思えますが、可能性として、確認してみましょう。

canonical が間違っていないか確認する

冒頭に書きました、canonical のことです。間違った記述をすることでインデックスさせないことになってしまっていることが可能性として考えられます。

5. 自然検索と検索広告との相関性を確認するグラフを作っておく

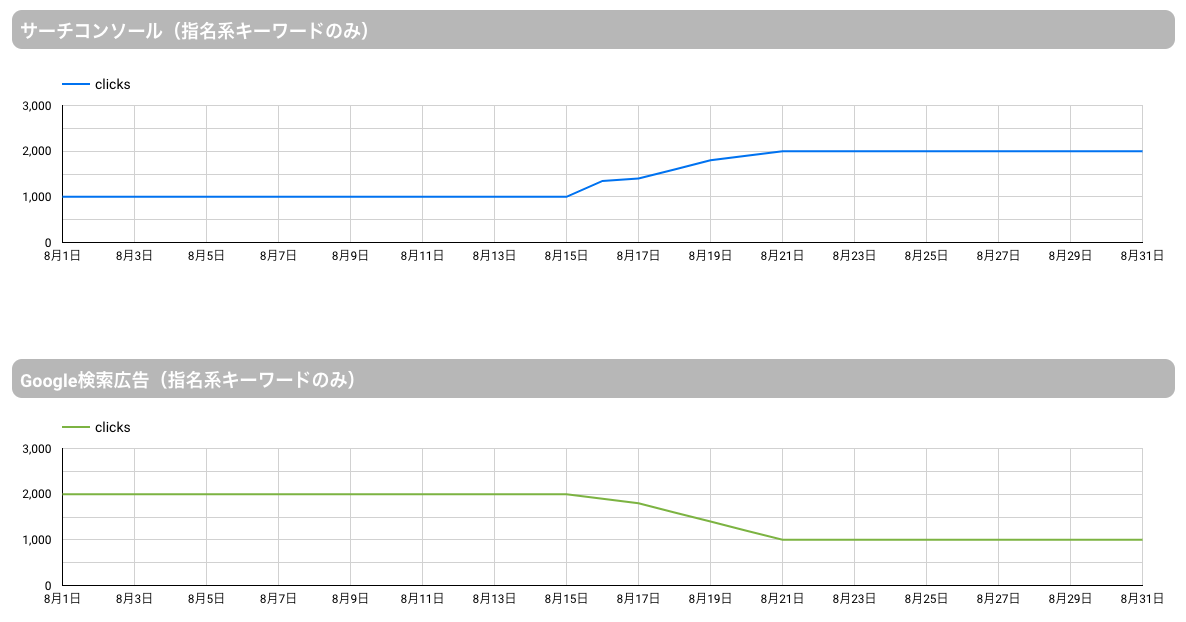

自然検索のクリック数に影響を及ぼすことのある検索広告ですが、特に指名系検索は顕著です。指名系検索は広告でとにかく最大限に配信する、という判断をしている場合は別ですが、何かしらの基準でバランスを取りたい場合、こうしておくと、検索広告をどう配信したら自然検索にどう影響があるか、確認しやすいです。

このグラフは思いっきりわかりやすくするための完全なダミーですし、実際ここまでわかりやすい結果になるかは場合によりますが、こうして、見た目には明らかな相関性を確認できることはあります。

また、レポートにはクリック数だけでなく、インレッション、クリック率なども表示すれば、例えば次のようなことを判断しやすくなります。

| 検索広告のインプレッション数とクリック数 | 自然検索のクリック率 | 結果 |

|---|---|---|

| 減った(減らした) | 変わらないか、下がった | 検索広告の減少分を自然検索がカバーできない |

| 減った(減らした) | 上がった | 検索広告の減少分を自然検索でカバーできる |

Google データポータルには、Google 広告とサーチコンソールのコネクタが公式に準備されているので、あまり知識のない方でも簡単に作ることができます。

また、検索数に影響を及ぼすほどにYouTubeの広告を配信している場合は、その広告との相関性を見られるようにしておくのもおすすめです。

まずは、簡単なことからでいいからはじめよう

今回の記事では、特に「技術的知識がない」「HTMLは書かない」のはもちろん「HTMLを読むこともあまりない」という方でも調べられるようなことに限定しました。

広告運用の仕事は広告の成果を出すだけでなく、広告を運用しながらWebサイトの様々な問題点や改善点に気がついて対応することもできる仕事です。そのためにはもちろん学習が必要ですが、技術に明るい方はぜひ積極的に、技術に明るくない方は簡単なことからコツコツと取り組んで、広告の業務の付加価値を高めていきましょう。

検索広告の成果を最大化するためにも、SEOを知ることがヒントになることは多いです。どんな検索クエリにどんな広告が表示されるべきか、プラットフォーム側のシステムがそれを判断するのに、ランディングページの内容が考慮されます。特に部分一致キーワードで使用している場合、単に与えられたキーワードの意味合いを拡張するだけでなく、ランディングページ側のコンテンツの中身を考慮するようにどんどん変化してきています。プラットフォーム側のシステムがコンテンツの内容を正しく把握しやすくなるようにするには、やはりSEOのアプローチが有効です。

広告管理画面外でもできることを増やすことで、広告運用者としてのさらなる成長も目指しましょう。