生成AIと共存するコンテンツ制作の新しいパラダイム

JADEブログ編集部の船津です。

正直に言うと、AIツールに関してはずっと複雑な気持ちを抱えていました。「コンテンツ制作にAIを使ってみたものの、結局時間がかかる」「質の高いコンテンツを作りたいけど、AIに丸投げはできない」。そりゃそうですよね、日々のコンテンツ制作で、同じ感情を抱えている方は多いかもしれません。

そんな方にとって、もしかしたら解答あるいは選択肢の一つになりそうなツールに直近で出会えました。「StoryHub」がそれです。5月15日に開催されたStoryHubのイベントで感じたのは、これはある意味理想形だなー、ということと、一次情報を集めるためにかいた汗が無駄にならないツールだな、ということ。といいますか、コンテンツを発信する者にとって、そこしか差別化要素はないな、とも。

この記事では、自分の情報発信を変えてくれる可能性があるツールへの向き合い方と、それがもたらすメリットを読者のみなさんと共有できればと思います。

1. StoryHubが考える情報発信の未来

1-1. 情報発信の課題

イベントは、StoryHubエバンジェリストの松浦シゲキ氏による、現代の情報発信における課題からスタートしました。

「いま現状で、情報発信のビジネスには大きな課題があります。ユーザーの課題を解決する企画は打ち出せています。でも作業コストが見合わないという問題です。ビジネスをやっていて、そこが合っていないという状況がどんどん進んできています」

松浦氏は、質の低いコンテンツが増加する中、いかに他と差別化された価値あるストーリーを効率的に提供するかが課題だと言います。そこでStoryHubは「質の高いコンテンツを生み出すためのハブ」になることを目指しているとのこと。それはどういうことでしょうか。

下の写真で認識できるかもしれません。「プロフェッショナルのためのAI編集アシスタントStoryHub」の効率化のベースは、コンテンツ制作のプロセスが3つのステップに分解されていることのようです。そのまま書くと、以下になります。

- インプット:情報を選別・獲得する

- ミキシング:情報を編集する

- アウトプット:最終的な形に調整して届ける

松浦氏は、特にミキシングの部分が生成AIで効率化できる領域だと強調します。

1-2. 料理のアナロジーで理解する

松浦氏は生成AIの役割を料理に例えて説明しました。

「土鍋で炊いたご飯はたしかに美味しいです。でも特別なテクニックが必要で大量生産は難しいですよね。でも、いまの炊飯器なら、誰でも効率よく十分美味しいごはんを作れます。どちらの場合も、良質な素材――つまり美味しいお米――があることが前提です」

仮にお米を情報とするなら、「美味しいお米」とは質の高い一次情報になるでしょうか。その上で炊飯器(AI)の助けを借りて効率的に調理することで、良質なコンテンツを量産できるという考え方です。

「情報爆発時代ですが、受け手側は依然として質の高いコンテンツを求めています。そしてインターネット上に膨大な情報があふれていても、本当に価値のあるコンテンツはまだまだ不足しています」

1-3. AIの限界、人間の役割

以下で松浦氏が明確に指摘した「生成AIの限界」。私が冒頭で書いた「複雑な気持ち」の一部分が言語化されたような気分でした。

「生成AIは結局、インターネット上でアクセス可能な既存情報を処理するだけです。そこにない情報は、どんなAIでもコンテンツとして出力できません」

なので、人間の役割を次のように定義しています。

「オリジナルの一次情報を収集して整理すること。そして、最終アウトプットへのこだわりと調整。これらは人間が担うべき価値ある仕事です」

後半のセッションに登壇した株式会社JADEの伊東も、一次情報の重要性についてトークの時間を割きました。伊東は「実際に外のオフラインの世界に出ていくことが大切です。私もStoryHubの田島さんとそうやって知り合いました。人と人との出会いから生まれる情報こそ価値がある」と話し、AI時代だからこその、リアルな交流から生まれる一次情報の価値の高さを指摘していました。

最後に松浦氏は、AIを活用した情報発信の理想についてこう締めくくりました。

「重要なのは『AIに任せる』のではなく『AIを使いこなす』時代をどう生きるか。0→1のインプット、9→10のアウトプットにおいて、人間はその作業に集中し、価値を出すべきです」

冒頭に書いたAIへの複雑な気持ちがだいぶ溶けていきます。ではどうするべきか?

2. StoryHubのアプローチ

2-1. 「レシピ」で標準化されるAIプロンプト

StoryHub代表の田島将太氏は、続くパートで現在の情報流通における記事制作の課題を3つ挙げました。

- 圧倒的に人手が足りていない

- コンテンツの再編集コストが増大している

- 情報発信の競争が激化している

これらの課題に対して「生成AIを使えば解決できるのでは?」という発想が自然と浮かぶ方は、このイベントにはあまり参加していなかったと思います。田島氏は生成AIによる課題解決にはいくつかのハードルがあると指摘しました。

「生成AIをそのまま使ってしまうと、事実が捏造されてしまったり、期待する品質に届いていなかったりします。Web検索してコンテンツを作ると他社の著作物を勝手に使って著作権を侵害してしまう。同時にオリジナリティが出せないという課題があります。最後に、そもそもチャットベースでAIに『こういった記事を作ってください』という指示を出すのは、かなり職人芸で難しいですよね」

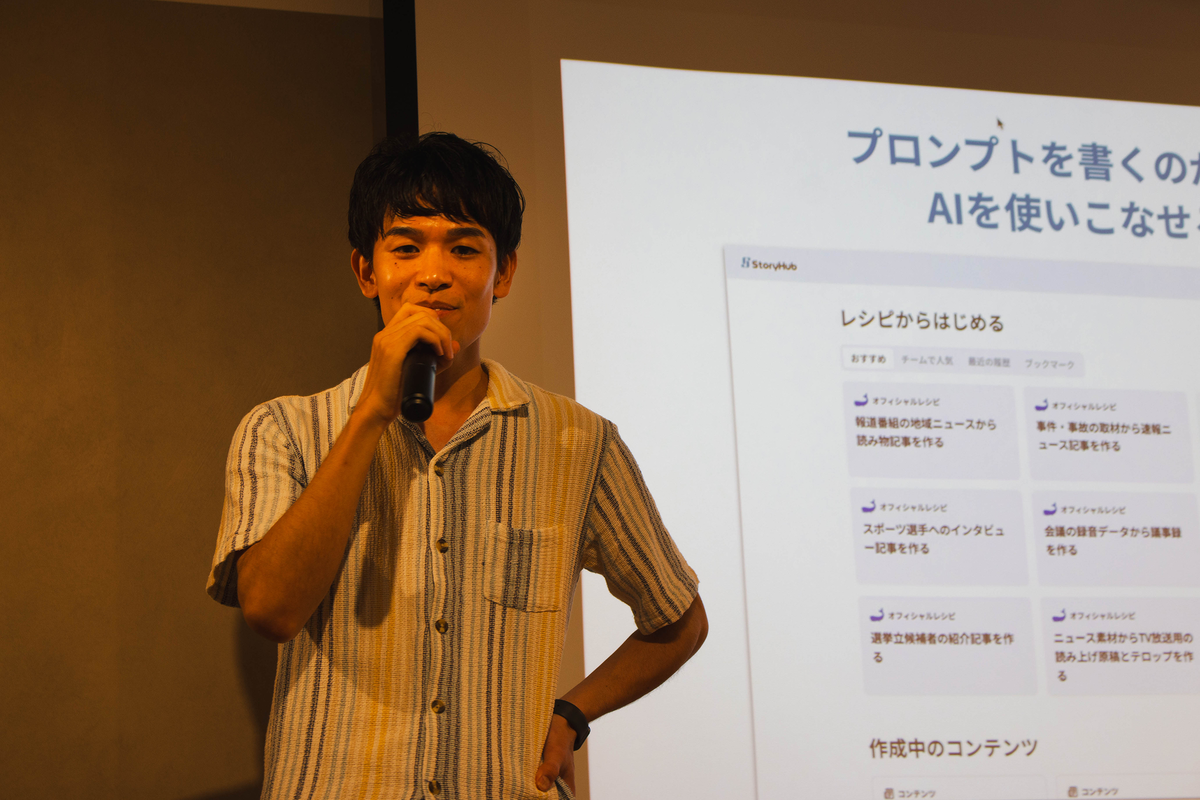

イベントの本題であるStoryHubについて、田島氏はその仕組みをこう説明しました。

「私たちはレシピと呼ばれるような、AIをどう使って、どういう素材を処理してどういった結果を出していくか、そういったものを事前にまとめたものを用意しています。これはいわゆる料理のレシピと似た内容です。これを使うことによって、プロンプトを書くのが苦手な人でも、事前に定義されたレシピを起動して、一次情報ファイルをアップロードするだけで、コンテンツを作れるようになります」

後半セッションで伊東は「コンテンツマーケティングにおいて、コンテンツは差別化の原点にはない」という(一見矛盾するような)考え方を紹介しました。「今や誰でもAIを使えば、ボタン一つでさまざまな情報やアイデアが手に入る時代。だからこそ、コンテンツの『中身』ではなく、それを『どう作るか』のプロセスこそが差別化の鍵になります」と。

話を戻すと「コンテンツより作り方が大切」という思想は、StoryHubの「レシピ」の存在意義と一致すると感じました。StoryHubは「何を作るか」ではなく「どう作るか」を「レシピ」として共有・再利用できるシステムであり、まさに伊東の指摘する「作り方による差別化」を実現するツールだなと、私含めイベント参加者は思ったのではないでしょうか。

2-2. StoryHub実演:AIがもたらす効率と創造性

イベントでは、実際にStoryHubがどのように動作するかのデモもありました。例として「情報番組のVTRから読み物記事を作る」というレシピを起動。ABEMAの「ABEMA Prime」に田島氏が出演した際の動画をアップロードしました。

「ボタンを押すと、こういった画面に約3分で切り替わります。何が起きているかというと、コンテンツの素材をアップロードしてボタンを押すと、裏側でAIが動画の中の音声を文字起こしします。また動画の中からベストシーンを勝手に画像キャプチャしてくれます」

さらに、そのコンテンツを編集する際にもさまざまなサポート機能が用意されています。

「タイトルであれば、右上にタイトル提案ボタンがあり、ここをクリックすると『こういったタイトルだとニュースアプリでクリックされやすいですよ』『SNSだとこれ』『検索だとこれ』というのがいくつかサジェストされます。ここにはいろんなメディアで、クリックされやすいタイトルについて磨いてきたノウハウが詰め込まれています」

2-3. AIは80%でいい。残りは人間の仕事

AIと人間の役割分担についての田島氏の考え方は、腹落ちする方が多かったように思いました。

「AIの能力がいくら上がっているといえ、AIが100%を出すというのはなかなか難しいものだと思っています。AIが80%ぐらいのものを作ったら、人間がそれを100%にブラッシュアップする。人間とAIの共同作業ということをプロダクトで実現することで、コスト低減かつ高品質にコンテンツを作れると考えています」

このアプローチの具体的なメリットを、以下のようにまとめてくれています。

- 記事作成に関わる面倒な作業をAIが処理

- Web検索を行わず指定素材のみで作成するため、捏造や著作権侵害リスクを低減

- チームでの利用に最適化され、ノウハウの共有が容易に

- 最新のAIモデルを自動で選択し使用するため、技術アップデートを意識せずに最高のパフォーマンスを得られる

「AIに丸投げせず、用途に応じてアシスタントとして使うプラスワークフローを実現しています」と田島氏は強調して話しました。

ここまでで、「Web検索を行わず、指定素材のみで作成」というスタイル、つまり一次情報重視のスタイルが世の中の生成AIとの立ち位置との大きな違いであるのはおわかりいただけていると思います。StoryHubの最大の特徴は「インターネット上の情報の再利用」ではなく、「オリジナルの一次情報」を使用すること。多くの生成AIツールがWeb上の情報を学習し再構成するのに対し、StoryHubは人間が収集した一次情報をベースにコンテンツを生成します。これにより、オリジナリティの高い、事実に基づいたコンテンツ制作を担保してくれます。

伊東のパートでは「コンテンツマーケティングで1番大事なところ」として、オーディエンスとの関係構築について触れていました。「買わない人こそ大事」という視点は、コンテンツは単なる販売促進ではなく、より広い範囲でオーディエンスとの関係性を構築するという意味です。逆説的ですが、関係性構築の実現には、一次情報だからこその価値あるストーリーが大きな要素。価値あるストーリーは、オーディエンスとの接触機会を広い範囲で生み出してくてるものだと思っています。

3. StoryHubの現状と今後

田島氏によると、StoryHubは現在、テレビ局、新聞社、出版社を中心に導入され月間生成コンテンツ数も増加中。

「意外と皆さんが読んでる記事は、StoryHubで作られているものも存在しているかもしれません」と田島氏は語ります。

今後の開発予定としては、以下の機能が紹介されていました。

- 動画からのベストシーン切り出し(既にリリース済み)

- AIレビュー機能とカスタム辞書

- コンテンツ編集補助機能

- ファクトチェック機能

「一次情報へのフォーカス」という課題への具体的なソリューションとなる期待のニューリリースに関しても共有が。気になった方はぜひStoryHubからの情報発信にご注目ください。

結論:AIと人間の新しい形

「AIに良いアウトプットをさせるなら、あなたにしかできないインプットを」――この文章のタイトルにしましたが、イベントで3人が話されていたことはここに通じる気がしています。AIの進化した今こそ、人間にしかできない「外に出て見つける一次情報」と「価値あるストーリーを見極める、作り出す感性」が重要であることを、話者の皆さんは共有されてました。StoryHubが提案する「80対20」は、あなたのオリジナリティとAIの処理能力を組み合わせる実践的なアプローチの目安かなと思います。コンテンツ制作のお悩みを抱える皆さんにとって、単なるツール以上の、新しい可能性を示してくれる気がしています。というわけで、この文章もStoryHubとの共同制作でお届けしてみました。

【StoryHubが気になった方はこちら】